Fractura en la humanidad

Hace unos días, Elon Musk anunció que su empresa Neuralink implantó su dispositivo en un tercer paciente. Además, informó que durante 2025 espera realizar entre 20 y 30 implantes más. En su cuenta de X (antes Twitter), Musk señaló:

“Tenemos ahora tres humanos con Neuralinks implantados y todos están funcionando bien”.

Los avances en neurociencias permiten decodificar, cada vez con mayor precisión, la información del cerebro humano, abriendo un amplio espectro de posibilidades tecnológicas. Estas innovaciones ofrecen aplicaciones beneficiosas en el ámbito médico, militar, profesional, comercial, social y recreativo. Empresas como Neuralink, Synchron y BrainGate —entre muchas otras— compiten por desarrollar interfaces cerebro-computadora para fines científicos y médicos, pero sobre todo para el consumo masivo, con la promesa de mejorar el rendimiento cognitivo. Dichas mejoras abarcan desde una mejor memoria y capacidad de aprendizaje, hasta una mayor percepción sensorial y optimización de las capacidades emocionales. Sin embargo, también conllevan riesgos para la privacidad, la integridad de las personas y la cohesión social. El optimismo por los posibles beneficios en la salud o mejoras cognitivas de estas tecnologías debe equilibrarse con el reconocimiento de nuestra ignorancia sobre el funcionamiento del cerebro, y con una reflexión ética sobre desigualdades y libertad de pensamiento.

En 2019, desde el Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, surgió la NeuroRights Initiative, liderada por el neurobiólogo Rafael Yuste. Los denominados ‘neuroderechos’ buscan garantizar la protección de la mente y del cerebro humano frente a eventuales abusos o manipulaciones derivadas del uso de estas tecnologías. Entre los más mencionados se encuentran: el derecho a la identidad personal y la autonomía mental, el derecho a la privacidad mental, el derecho al libre albedrío, el derecho al acceso equitativo a los avances neurotecnológicos y el derecho a la protección contra sesgos y discriminación en este campo.

Chile fue pionero al incluir explícitamente estos conceptos en su legislación. En octubre de 2021, se aprobó una reforma constitucional que señala:

“El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.

Este proyecto ha sido recibido positivamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unesco. En una reciente entrevista con Manuel Ansede, publicada en El País, Rafael Yuste explica que el estado brasileño de Río Grande del Sur y los estados de Colorado y California en Estados Unidos han establecido leyes similares de protección de datos cerebrales. En países como Uruguay, Ecuador, México y Brasil a nivel federal, también se discuten proyectos de ley con el mismo propósito.

Yuste, quien dirige el Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, relata que, hace una década, mientras estudiaba la corteza visual de un ratón, él y su equipo lograron descifrar lo que el animal veía, pero también manipular su actividad cerebral para hacerle creer que veía algo que, en realidad, no estaba allí. Según explica:

“Fue como si le metiésemos una alucinación en su cerebro. Y el ratón se empezó a comportar como si realmente estuviese viendo esta imagen falsa. Lo manejábamos como una marioneta. Aquella noche no dormí. Lo que hoy hacemos en un ratón se podrá hacer mañana en un humano. Hemos abierto la puerta a unos problemas éticos y sociales gordísimos, como le ocurrió al físico Robert Oppenheimer con la bomba atómica”.

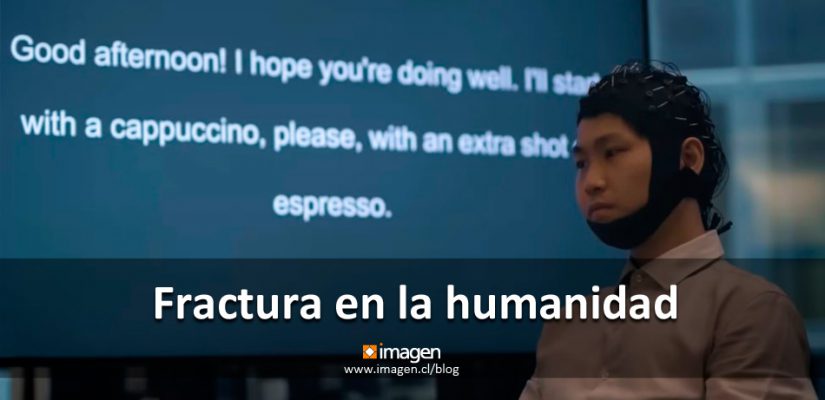

En la Universidad de Tecnología de Sídney, un equipo de investigadores, en colaboración con una empresa neurotecnológica, desarrolló un casco de electroencefalografía acoplado a un sistema de inteligencia artificial generativa. Con este dispositivo, lograron descifrar el lenguaje mental de 19 voluntarios, aunque con una exactitud media del 40%. Sin embargo, en algunos casos, la precisión fue mucho mayor. Al respecto, Yuste comenta:

“No sabemos lo que es un pensamiento, pero sí conocemos el lenguaje. [Estos investigadores] descifran las palabras que no se pronuncian. El potencial que tiene esto es brutal. Se va a abrir un mundo entero. Tenemos que anticiparnos a este futuro que nos viene de frente, en el que vamos a utilizar neurotecnología en la vida corriente igual que utilizamos ahora los móviles, una neurotecnología que también nos aumentará las capacidades mentales y cognitivas”.

Por su parte, en la Universidad de Boston, un equipo de científicos utilizó neuroestimuladores electromagnéticos colocados sobre la cabeza en un grupo de participantes para estimular una zona cerebral y lograron aumentar la memoria en un 30%. Este experimento de control, cuyo siguiente paso es probarlo en pacientes con alzhéimer u otras demencias, anticipa un escenario en el que dichos dispositivos puedan llegar a comercializarse. Yuste advierte:

“Vamos a tener la posibilidad de aumentarnos mentalmente, y ahí podemos crear una brecha en la sociedad con dos tipos de seres humanos: unos que están aumentados y otros que no. Tenemos que empezar ya a pensar en cómo evitar una fractura en la humanidad”.

El filósofo Julian Savulescu, en su artículo New breeds of humans: the moral obligation to enhance, sostiene que “tenemos la obligación moral de mejorar cognitivamente a los seres humanos”. De forma similar, Nick Bostrom y Anders Sandberg, en su artículo Cognitive Enhancement: Methods, Ethics, Regulatory Challenges, afirman que es parte de la naturaleza humana tratar de perfeccionarse a sí mismo. Escriben:

“La mayoría de las funciones cognitivas… son intrínsecamente deseables. Tener una buena memoria o una mente creativa normalmente es valioso por derecho propio”.

Musk fundó Neuralink en 2016 con la promesa de desarrollar tecnologías de interfaz cerebro-máquina que tuvieran aplicaciones médicas —por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades neurológicas— y, a su vez, aplicaciones vinculadas con la inteligencia artificial. A primera vista, Neuralink no parece presentar ninguna complejidad ética especial. Según Musk:

“El primer uso de la tecnología será reparar lesiones cerebrales como resultado de un accidente cerebrovascular o reducir una lesión de cáncer, de alguien que ha perdido cierto elemento cognitivo”.

No obstante, a medida que aumente el ancho de banda de las interfaces, las mismas tecnologías que permiten a un tetrapléjico usar sus pensamientos para mover una extremidad robótica podrían, en un futuro, permitir la transmisión de pensamientos entre personas. Musk lo describe así:

“Si tuviera que comunicarte un concepto, esencialmente participarías en la telepatía consensual. No necesitarías verbalizar a menos que quieras agregar un poco de estilo a la conversación, pero la conversación sería una interacción conceptual a un nivel que ahora es difícil de concebir”.

En su artículo The Dangers of Musk’s Neuralink, Éric Fourneretis, profesor de la Universidad de Lille, afirma:

“Neuralink es una startup y, como tal, busca alcanzar ciertos objetivos económicos para existir. Sabemos que el desarrollo de la IA es un área de crecimiento importante y es comprensible que Neuralink también se adhiera a este mantra de la economía liberal en su proyecto para desarrollar implantes cerebrales ‘inteligentes’”.

Fourneretis emplea el término ‘liberalismo tecnológico’ para reflejar los objetivos económicos que impulsan este tipo de empresas. Musk no es el único: Mark Zuckerberg trabaja en el desarrollo de una neurotecnología que permitirá ‘pensar en vez de teclear’, de modo que el cerebro se transforme en la interfaz definitiva con el mundo digital. Digitalizar el pensamiento humano es, por decirlo de alguna manera, ‘novedoso’. El filósofo Slavoj Žižek, en su libro Hegel in a Wired Brain, utiliza Neuralink como punto de partida para explorar cómo la perspectiva de un cerebro interconectado afecta nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Escribe:

“La distancia entre nuestra vida interior y la realidad externa —la línea que separa nuestros pensamientos del mundo— es la base de la percepción de nosotros mismos como libres”.

Según Žižek, somos libres en nuestros pensamientos porque permanecen alejados del entorno, permitiéndonos jugar con ellos, realizar experimentos mentales y soñar sin ser observados. Pero si nuestra vida interior se expusiera o regulara a través de una máquina, esos pensamientos dejarían de ser ‘nuestros’ y pasarían a ser públicos. En tal caso, deberíamos preguntarnos “¿Seguiremos siendo humanos si estamos inmersos en un cerebro conectado?”, pero más importante: “¿Qué entenderemos por ‘humano’?”. De hecho, el nexo de causalidad podría operar en sentido contrario: quienes controlen la máquina digital capaz de “leer” nuestra mente podrían también implantar pensamientos en ella. Yuste advierte:

“Hay montones de compañías de neurotecnología en todo el mundo que ya están acumulando datos cerebrales de los usuarios. Son dispositivos que se venden para dormir mejor, para meditar, para videojuegos, para pilotar drones con tu pensamiento, para mover un cursor en la pantalla de la computadora. Me preocupa que estas compañías estén acaparando todos estos datos. Ya se pueden empezar a descifrar, como se ha hecho en Australia, porque la inteligencia artificial está mejorando espectacularmente. Es cuestión de tiempo”.

Con Neuralink, Musk no pretende imponer a nadie un implante cerebral, pues —por el momento— cada uno es libre de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, todavía no entendemos cabalmente cómo funciona el cerebro. En palabras de Yuste:

“Llevamos 100 años destripando las moléculas y las células que hay en el cerebro, pero lo que aún no hemos hecho es juntar todas las piezas de ese rompecabezas”.

En su artículo The hidden risks of Neuralink, Karina Vold, Jessie Hall y Amelia Kush, de la Universidad de Toronto, plantean varias preguntas: ¿Qué ocurre si hay un exceso de algo ‘bueno’? ¿Y si podemos sobrepasar ciertos rasgos? ¿Qué pasa si la mejora cognitiva tiene efectos secundarios imprevistos?Las funciones cognitivas no son variables independientes que puedan optimizarse de manera aislada; forman parte de un sistema interconectado en el que un cambio en un elemento puede desencadenar efectos en cascada sobre otros. Escriben:

“Si mejoramos drásticamente nuestra capacidad de memoria a largo plazo, por ejemplo, esto podría disminuir nuestra capacidad de olvidar o incluso de tomar buenas decisiones, ya que nuestros procesos deliberativos podrían verse abrumados por la información que recordamos”.

Más allá de los tratamientos médicos y la investigación científica, el principal interés en el desarrollo de neurotecnologías para el consumo masivo radica en la creencia de que podemos mejorar nuestras capacidades cognitivas de manera selectiva. Sin embargo, modificar cualquier aspecto de la vida cognitiva puede alterar el equilibrio de todo el sistema. Algunas funciones cerebrales operan de forma antagónica, y las compensaciones podrían generar efectos no deseados. Vold, Hall y Kush se preguntan si, al modificar lo que la naturaleza nos ha dado, hay más que ganar o más que perder.

Para ilustrar la dificultad de encontrar el equilibrio, las autoras aluden a la ‘virtud moral’ de Aristóteles. Según la ética aristotélica, la virtud consiste en comportarse de manera correcta, lo que es un punto medio entre dos extremos viciosos —la carencia y el exceso—. Así, por ejemplo, la valentía se sitúa entre la temeridad y la cobardía. Con esta idea, Aristóteles sostenía que el florecimiento humano es un delicado acto de equilibrio. Del mismo modo, tener una vida cognitiva sana es el resultado de miles de años de evolución que han ido puliendo un frágil balance. Alterar drásticamente funciones específicas de la vida cognitiva podría quebrar ese equilibrio. Es necesario reflexionar críticamente sobre la responsabilidad que conlleva abrir la puerta a la manipulación cerebral. Escriben:

“Así como Aristóteles veía la virtud en el punto medio y no en el extremo, el camino hacia la mejora cognitiva general no consiste en llevar las funciones individuales hasta sus límites, sino en reequilibrar las facultades cognitivas para optimizar la función global. Por supuesto, no hay forma de mejorar nuestra función general de una sola vez. Por lo tanto, debemos pensar con cuidado qué rasgos cognitivos, si es que hay alguno, realmente queremos priorizar para mejorar”.